スペインでイスラムの庭園に魅せられた話を前に書きましたが、それから3年後にニューヨークへ行ったとき、偶然にも、近代美術館で「モロッコのマティス展」が開催されていました。

「窓からの風景」をはじめ、鮮やかなブルーが強く印象に残っています。

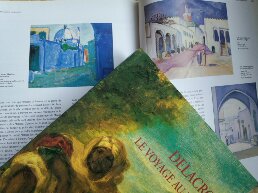

ヨーロッパの芸術家たちは、モロッコの自然、そこに暮らす人々の美しさに心を奪われ、かの地を題材に多くの作品を残しています。

マティスは、モロッコで見た色彩の融合に衝撃を受け、この旅以降、作風が変わったそうです。

ドラクロワは、モロッコの先天的な洗練された美に感動し、「美しさにあふれ、高貴さを備えた、生き生きと鮮やかに人間たちが街を駆け抜ける」と語っています。

モロッコを愛した芸術家たち

アンリ・マティス(1869~1954)

なんという色彩の融合、なんという装飾性だ、コート・ダジュールとはまったく違うこの光(…)。青、赤、黄、緑の色で描くのが、これほど新鮮で、難しいとは!

アンリ・マティスがオリエントに目覚めたのは、1912年タンジェでのことです。

この「かくもやさしき光」を浴びた後、それまで過熱ぎみだった東方趣味的な主題とも、補色のコントラストによる技法とも袂を分かちました。タンジェの地で、マティスは抽象と現実とを融合させるといった甘美な望みを果たします。後年、画家はこう語っています。

「モロッコ旅行のおかげで、私は作風を進歩させ、自然とさらなる接触ができるようになった。生き生きとしながらも、いささか偏狭なフォーヴィスム理論では到達できなかったことだ」

モロッコで、彼のデッサンは単純化され、遠近法が消え、フォルムは平面化しました。「キャンバス上に必要のないもの全て」が一掃されたのです。1912年制作の「カスバの門」、1912~13年制作の「リーフ山地の男」には、純粋な色で描く志向がはっきりと見て取れます。濃い色がベタにならないよう筆使いだけで和らげ、そのベタな色には無限の広がりを感じさせています。

1913年制作の大作「モロッコのカフェ」は、カスバの小さなカフェの床に座る6人のモロッコ人を描いています。男たちの顔と手足は黄土色の面として描かれ、平原と化したキャンバスの隅々に花のように散らし、たがいに照応しあっています。

画家の創作意図は、まさにエピソード的なオリエント趣味から脱すること。そして人物像の個性を殺ぎとり、造形記号にまで還元して、瞑想の放心状態を表現することにあります。マティスは、絵画としての調和を主張したかったのであり、その強い意志の表れとして、個々のモデルの特長を除去しているのです。キャンバス全面を単色で覆い、固有の色も、輪郭線さえも消えうせています。

「より少なく、それこそがより多くだ」、ピエール・シュナイダーのこの一言が、マティスの創作の核心を言い尽くしています。

タンジェに滞在中、マティスは創作意欲に燃え、60点ほどの素描、多数の油彩画を描きました。それ以降の作品には全て、タンジェで習得した自由の刻印、豊かな量感、厚塗りによる平面の造形、ありとあらゆる人間の感情を表す知的な構図が見て取れます。それは、「いまの時代の体現である内面性の絵画」という画家の言葉に集約されています。

ウジェーヌ・ドラクロワ(1798~1863)

1932年、フランス国王ルイ=フィリップは、モロッコのスルタンであるムーレイ・アブド・エッラフマンのもとに、モルネー伯を代表とする特別外交使節団を派遣しました。これに随行したウジェーヌ・ドラクロワは、モロッコ各地を訪れます。この旅行で得た創造力とインスピレーションこそが、西欧絵画史上の傑作といわれる彼の作品の原点となっています。

ドラクロワはしばしば、タンジェの騎兵隊隊長ムハンマド・ベン・アブーをモデルに選びました。1832年制作の水彩画「絨毯に横たわるアラブの族長」もそのひとつ。絨毯とゴザに囲まれた「居室にくつろぐモロッコの青年」は、タンジェのパシャの息子を描いたもの。この水彩画を絶賛したドガは、面倒な競売をいくつも経た末、やっとの思いで自分のコレクションに加えたほどです。

ドラクロワがタンジェから送った書簡には、モロッコ人が持つ生まれながらの洗練さに触れた感動が記されています。「きわめて画一的、きわめて簡素」な彼らの衣服が「その多様な着こなしひとつで、美しくも貴高いものとなる」 そして、「美はあふれ、崇高が、生きた、目も覚めるような人間の姿となって街を駆け抜ける」と続きます。

やがて、ドラクロワはファンタジアを好んで主題にします。アンダルシア生まれの音楽を奏でる楽師たちを囲み、イスラム教徒とユダヤ教徒が一堂に集う婚礼の光景に絵心をかきたてられ、1837年から4年間かけて、「モロッコでのユダヤの婚礼」を描き上げました。

ユダヤの女性たちにポーズをしてもらうのはさほど困難ではなかったのですが、イスラムの女性たちは躊躇しました。そのため、コスチュームは忠実に再現されているのにもかかわらず、イスラムの教義を尊重し、女たちの顔は粗描き程度にとどまっています。パリのリュクサンブール宮殿に展示されたこの作品は、ダイナミックな構成と斬新で奔放な技法で、当時の画家たちに強く影響を与えました。点描タッチ、補色関係にある原色を併置する色調の展開は、絵画史に革命が起こることを予告しています。

ドラクロワに感化され、多くの画家がモロッコへと旅立っています。スペイン人画家フランシスコ・ラメイエル・イ・ベレンゲル(1825~82)は、ドラクロワと同じように、ユダヤの婚礼の主題を扱いました。また、フランス人画家としては、アルフレッド・ドゥオダンク(1822~82) 、さらにエミール・ヴェルネ=ルコント(1821~1900)もユダヤの花嫁たちの肖像を描いています。

その他の画家たち

19世紀の芸術家たちが想像するオリエントは、肌もあらわな奴隷の国、ハーレムの官能的な女たちをはべらせ、薫香が漂うなか、豪華なソファにゆったりと身を横たえるターバン姿の男たちの住む地のことでした。画家はこぞって神話の世界を訪れ、作品の主題にしたのです。

フランス人画家アンリ・ルニョーとジョルジュ・クレランは、スペインでアンダルシア・ムーア芸術に目覚め、マリアーノ・フォルトゥニー(1838~71)が1860年と63年にモロッコ旅行をしたときの記録と絵画に魅せられます。そして、これらの体験を通して、オリエントの色彩をキャンバスに表現しようとしました。

1868年にタンジェで暮らしていたルニョー(1843~71)は、数ヵ月後、アトリエ仲間で友人のクレランと合流。1870年、イスラム支配下のスペインを舞台にした空想物語をベースに「グラナダのカリフの下での裁きなき処刑」を描きました。

同年、同じアトリエで、クレラン(1843~1919)も「ハーレムの入口」を完成させますが、普仏戦争が勃発し、二人は帰国を余儀なくされます。異郷への思いを絶つことができず、クレランはタンジェのアトリエへ戻り、フォルトゥニーを迎えます。

彼は、1872年、ジャン=ジョセフ・バンジャマン・コンスタン(1845~1902)とともにシャルル・ティソの使節団に随行してフェズを訪れます。二人はこの地で、異郷の日常生活の諸相という40年前にドラクロワが発掘した主題を、絵筆によって表現して後世に伝えることになります。

「オリエンタリストたち」に共通していた物憂く淫蕩なヴィジョンは、やがてロシア人画家エリー=アナトール・パヴィル(1873~1944)のインスピレーションを触発することになりました。彼は1892年からラバトのカスバ・ウダイヤに滞在し、モロッコの女性たちを数多く描きました。「テラスで」には、オリエントで感じたエキゾティシズムが反映しています。

画家たちのインスピレーションの源は、街や広場でした。イギリス人画家エドムンド・オーブリー・ハント(1855~1922)は、民衆のいる情景を、その光も空間もリズムも色彩も、すべて正確に再現してみせました。「タンジェの町に入る隊商」は彼のモロッコ時代の代表作です。

スペイン人画家ホセ・ガレーゴス・イ・アルノーサ(1859~1917)が魅せられたのは、タンジェの雑踏がかもしだすエキゾティシズムで、市場や群集の活気ある情景を好んでスケッチしました。モロッコから持ち帰った作品を基にして制作されたのが、「タンジェの物売り」(マザフ・ギャラリー、ロンドン)です。

露天市場に集う職人や街角の説法師の姿もまた、画家たちの創作意欲をかきたてました。ベルギー人ジャン=フランソワ・ポルタール(1818~95)やフランス人のアドルフ・ギュムリ(1861~1943)は、それぞれ「テトゥアンの辻説法師たち」と「マラケシュの辻説法師」を描いています。この全く違う2つの作品からわかるのは、西欧のオリエンタリストがそれぞれ異なるヴィジョンを持っていということです。

ポーランドの画家アダム・スティキア(1890~1959)の「バブ・アル・フミースの市」は「強烈な色彩、光と影の目を射んばかりのコントラスト」を表した作品です。

パンジャマン・コンスタンは、「仕立て屋の屋台」(マザフ・ギャラリー、ロンドン)で、新たなエキゾティシズムの表現に取り組みました。